“Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable”. Marco Tulio Cicerón (106 a.C.- 43 a.C.) jurista, político, filósofo, escritor y orador romano.

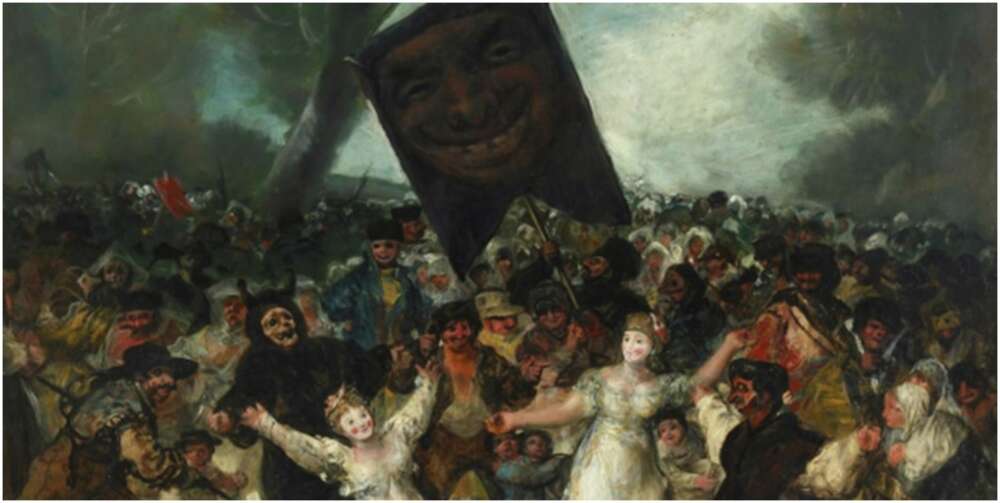

Hasta donde alcanza nuestra memoria, el término corrupción consiste en la acción y efecto de corromper, es decir, nos encontramos ante un proceso de quiebra tanto ético y funcional para beneficio personal; su origen proviene del latín corruptio como la acción y efecto de destruir o alterar globalmente por putrefacción, también como acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien. Por tanto, si en una lengua nos encontramos una palabra y definición de esta igual o semejante al actual, es que el problema ya viene de lejos, y más, cuando el latín es una lengua milenaria.

Si atendemos a la aplicación en el ámbito del poder dentro de la esfera social, ya sea el personal o comunitario, podemos enmarcar esta palabra dentro de la degeneración del poder, comenzando con los principios de la democracia en una península del mediterráneo conocida como Grecia, la Antigua Grecia, concretamente en el siglo VIII a.C. cuando la ciudad de Atenas evoluciono en su organización política de una oligarquía (gobierno de unos pocos) a una democracia (gobierno del pueblo), tras varias revueltas sociales que provocaron este cambio. El proceso no fue disruptivo, sino que se aparejó a un cambio paulatino en las leyes de la ciudad, desde Solón (s. VI a.C.) que suprimió la esclavitud por deudas, dividió a los ciudadanos atenienses en cuatro grupos según su riqueza sin tener en cuenta su origen familiar y creó una serie de instituciones gubernativas y administrativas; pero no fue hasta el año 510 a.C. cuando Clístenes le dio a Atenas su organización política democrática definitiva. De estas reformas, llegó el siglo V a.C. como ciudad de gran esplendor a través del gran gobernante Pericles, basando la economía de la ciudad en el comercio; lo cual dio lugar al desarrollo de las artes, la filosofía y la cultura en general.

Sin embargo, nada es eterno y este crecimiento de las facultades más excelsas de la vida humana, tras la pérdida de la guerra del Peloponeso contra Esparta acabó, sucediendo en Atenas a la democracia la imposición de un gobierno tiránico conocido como el gobierno de los Treinta Tiranos (a. 404 a.C.), contexto en el que ya aparece la figura del considerado padre de la filosofía, Sócrates. Nuestro filósofo criticaba la figura de los sofistas, que eran oradores y retóricos que relativizaban cualquier cuestión tanto de la vida política como del resto de las facetas de la comunidad, considerados por este los corruptores de la salud social de la ciudad. En cambio, Sócrates buscaba mediante el diálogo encauzado a través de preguntas hallar la verdad de las cosas, procurando formar a la juventud para desempeñar una vida ética conforme a principios en un tipo de individuo comunitario preocupado por el bienestar de la ciudad-estado y no relativizando con la banal ambición de ostentar el poder a toda costa. Lo curioso es que acabó con su vida la cicuta, cuando fue condenado en el año 399 a.C. por corromper a los jóvenes, sofista (forma de vida que despreciaba) e impío.

Sin embargo, nada es eterno y este crecimiento de las facultades más excelsas de la vida humana, tras la pérdida de la guerra del Peloponeso contra Esparta acabó, sucediendo en Atenas a la democracia la imposición de un gobierno tiránico conocido como el gobierno de los Treinta Tiranos (a. 404 a.C.), contexto en el que ya aparece la figura del considerado padre de la filosofía, Sócrates. Nuestro filósofo criticaba la figura de los sofistas, que eran oradores y retóricos que relativizaban cualquier cuestión tanto de la vida política como del resto de las facetas de la comunidad, considerados por este los corruptores de la salud social de la ciudad. En cambio, Sócrates buscaba mediante el diálogo encauzado a través de preguntas hallar la verdad de las cosas, procurando formar a la juventud para desempeñar una vida ética conforme a principios en un tipo de individuo comunitario preocupado por el bienestar de la ciudad-estado y no relativizando con la banal ambición de ostentar el poder a toda costa. Lo curioso es que acabó con su vida la cicuta, cuando fue condenado en el año 399 a.C. por corromper a los jóvenes, sofista (forma de vida que despreciaba) e impío.

Con su discípulo Platón (a. 427 - 347 a.C.) se remarca esa visión del griego de no poder concebir la vida fuera de la sociedad, la comunidad. Así pues, el de las “espaldas anchas” en su diálogo República sistematizó cinco formas de gobierno:

- Monarquía o aristocracia: concebida como el gobierno de los mejores, en el que el poder es ostentado por uno o por unos pocos hombres eminentes. Para Platón, el resto de regímenes eran la degeneración de este.

- Timocracia: predomina la clase militar, apoderándose de las riquezas y oprimiendo a las inferiores de labradores y artesanos.

- Oligarquía: la concentración en pocas manos de la riqueza genera este sistema político. Dividiendo a la población en dos clases antagónicas: los oligarcas dominantes y la multitud empobrecida.

- Democracia: que para Platón consistía en una anarquía bajo sus ojos, puesto que cada cual hace lo que se le antoja, considerándose todos capaces para regir la ciudad, y los cargos son designados por elección popular, recayendo en los menos dignos y preparados.

- Tiranía: tras el desorden producido en la democracia, terminan por prevalecer los más audaces y violentos; apoderándose el demagogo favorito del pueblo del mando erigiéndose en tirano, suprimiendo por completo la libertad.

Según Platón, el hombre debe imitar el orden del Universo en sus instituciones y leyes, teniendo un gran peso el principio de justicia. Volviéndose más terrenal en su visión del ser humano y la política en su diálogo Las Leyes.

Un poco más adelante, fue su discípulo Aristóteles (a. 384 - 322 a.C.) el que tras un destacado conocimiento de las constituciones de su época (como norma regimental del orden político-social de cada ciudad griega) llegó a la conclusión en su obra La Política de que la mejor forma de gobierno es aquella en la que gobiernan los mejores, que más contribuyan al bien de la ciudad, estimando, que las mejores formas de gobierno en su condición pura y no corrompida, eran aquellas en que uno, unos cuantos o muchos administran con el objetivo puesto en el interés común. Por tanto, vemos una evolución de Platón a nuestro actual filósofo, al no diferenciar entre formas de gobierno mejores o peores, sino que deja la eficacia del gobierno en el desarrollo de una labor gubernativa beneficiosa del interés general de la comunidad; de lo contrario el poder estaría corrompido por la conducta del ser humano. Las formas de gobierno se circunscriben de su estado virtuoso a degenerado en tres órdenes: Monarquía que derivaría en tiranía, la Aristocracia en oligarquía y la Democracia en demagogia.

Y con la llegada de la hegemonía del poder de la Antigua Roma, el jurista y político Cicerón (a. 106 – 43 a.C.) influenciado por los textos de los filósofos griegos desde la óptica romana pragmática, desarrolla una serie de apreciaciones de la vida correcta en comunidad conforme a los deberes del ciudadano romano (que no debe confundirse con el actual estatus de ciudadano que ostentamos, ni juzgar con los ojos del presente), en sus obras La República y De los deberes (disponibles por gentileza de la Biblioteca Nacional de España en formato digital las obras completas de Cicerón en una traducción al español de finales del s. XIX).

Y con la llegada de la hegemonía del poder de la Antigua Roma, el jurista y político Cicerón (a. 106 – 43 a.C.) influenciado por los textos de los filósofos griegos desde la óptica romana pragmática, desarrolla una serie de apreciaciones de la vida correcta en comunidad conforme a los deberes del ciudadano romano (que no debe confundirse con el actual estatus de ciudadano que ostentamos, ni juzgar con los ojos del presente), en sus obras La República y De los deberes (disponibles por gentileza de la Biblioteca Nacional de España en formato digital las obras completas de Cicerón en una traducción al español de finales del s. XIX).

Con anterioridad a la Roma de Cicerón, se concibieron diversas leyes para luchar contra la corrupción del poder político como fueron: la lex de ambitu (a. 432 a.C), lex Cornelia Baebia (a. 181 a.C.), lex calpurnia (a. 149 a.C) entre otras.

Con la aparición de la figura de Cicerón y sus obras anteriormente citadas, el autor desarrolla una serie de premisas para la rectitud en la vida política y social, que al criterio del lector queda considerarlas desfasadas:

- Sobre la honestidad nuestro autor nos dice que no es del todo insólito que cuando los individuos y las sociedades alcanzan cierto grado de prosperidad, aparezcan los abusos y proyectos desmesurados sobre la base del enriquecimiento rápido; por ello, aconseja Cicerón evitar los defectos del exceso de fortuna, huyendo de la soberbia, el desprecio y de la arrogancia.

- Son los hombres de estado los que realizan obras más grandes y cuya actuación se extiende dilatadamente en el tiempo; como el hombre que aparte de atender sus asuntos está dispuesto a ayudar a los demás.

- Cicerón no se opone a la fortuna personal, siempre que se logre con el buen cálculo, el buen sentido y diligencia. Teniendo como premio el que observe estas pautas de conducta una vida con dignidad.

- Sobre lo útil de nuestros actos, dentro del poder y la fortuna, alude a los que van en busca de la popularidad y arrojan a los dueños de sus tierras y proponen “una condonación de la deuda”. Para Cicerón, esto supone la quiebra del Estado y la concordia ciudadana. Pues la justicia desaparece si cada cual no puede poseer lo que le pertenece. Generando de esta forma la ruina de la república. Tal proceder sólo consigue aumentar las discordias, que surjan tiranías.

- Finalmente, Cicerón promulga la equidad de las leyes y de los tribunales para que cada uno conserve lo suyo, no atropellando a los más humildes o débiles.*

Y en su obra La República concluye que en las formas de gobierno no existe ningún ideal, puesto que cuando el rey es injusto resulta la tiranía; cuando son injustos los nobles viene el partidismo, la oligarquía; cuando es injusto el pueblo (democracia) esa demagogia se acerca mucho a la tiranía. En estos últimos casos no hay República.

Concluyamos con una breve reflexión sobre la corrupción en el mundo clásico expuesto y nuestro tiempo, a lo que es mejor que cada uno se haga la pregunta de si estamos condenados a repetir la historia una y otra vez, y más cuando se olvida, o podemos evitar caer en los mismos errores. Puesto que la corrupción del poder no es una cuestión de actualidad, sino que parece que existe desde el origen del propio ser humano en sus organizaciones sociales; quizás no tengamos más remedio que saber identificarla y reaccionar ante ella, no siendo los cómplices del silencio y las cabezas agachadas para así evitar la degeneración y consecuente catástrofe, puesto que “la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio” Cicerón.

*Nota: para un mayor abundamiento en las traducciones del latín de la obra de Cicerón entorno a la problemática de la corrupción, se ha utilizado y se recomienda a los interesados la consulta del artículo de: Luis Mariano Robles Velasco, “La lucha contra la corrupción en la República Romana. Una nueva interpretación sobre la obra ciceroniana “De officis”, Revista de Derecho, Empresa y Sociedad, núm. 11, julio – diciembre de 2017. Disponible en Dialnet. Consultado el 4 de febrero de 2021.

Agregar comentario